当ブログはアフィリエイト広告を利用しています

我が子に「合った教材」って、いったいどれだろう?

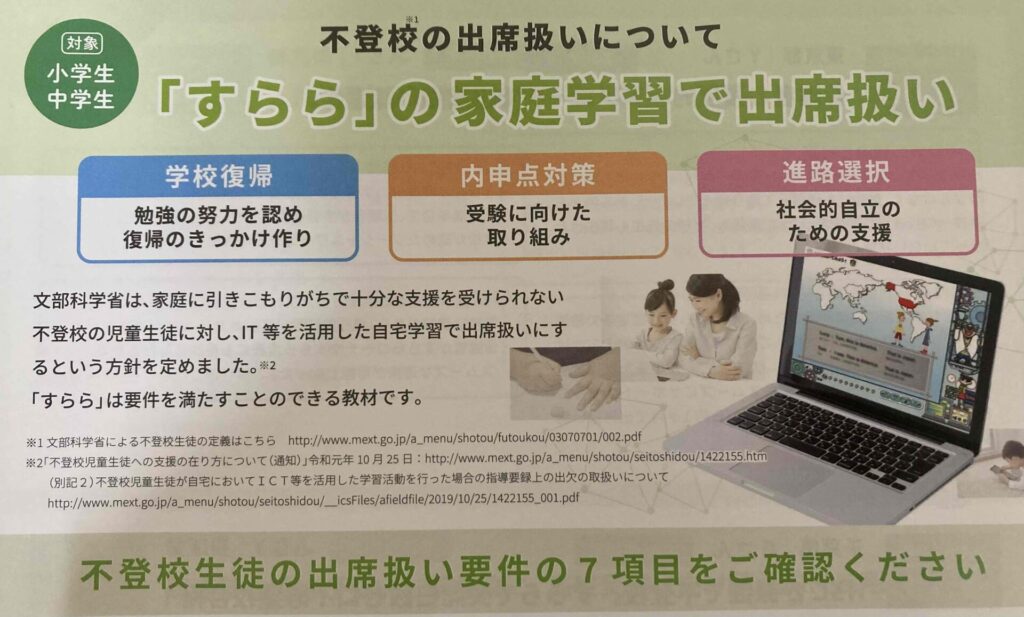

不登校の子でも、出席扱いになるオンライン教材ってあるのかな?

…そんなふうに、最近よく考えるようになりました。

うちの小学2年生の娘は、今は別室登校をしていて、勉強もちょっと遅れ気味。

宿題もできません(-_-;)

発達障害と学習障害もあります。(ASD+LD)

でも、「少しずつでも取り戻せたらいいな」って思って、すららなどの教材を調べ始めました。

「合うか分からない」

「続くか分からない」

そんな不安があるからこそ、まずは資料請求だけでもしてみようかなって。

この記事では、同じように悩んでいる親御さんに向けて、不登校や発達障害のお子さんでも使いやすいオンライン教材を紹介しています。

実際に今わたしが感じていること、調べて分かったことをギュッとまとめました。

気になる教材が見つかれば、それだけでも一歩前に進める気がします。

よかったら、最後まで読んでみてくださいね。

不登校・発達障害に合うオンライン教材おすすめ5選

不登校や発達障害のお子さんに合うオンライン教材を探している親御さんへ。

ここでは「実際に多くの家庭で選ばれているおすすめ教材5選」を紹介していきます。

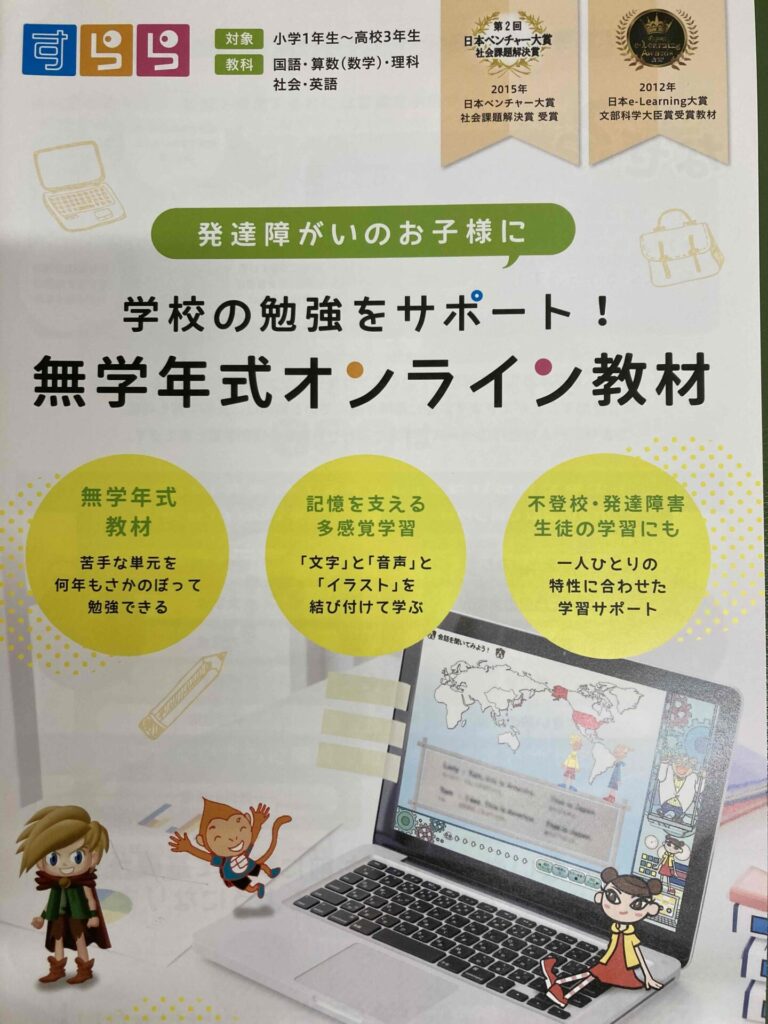

①すらら:無学年式でつまずきを解消

すららは、授業についていけなくなった子どもたちの「もう一度やり直したい!」を叶えてくれる教材です。

無学年方式だから、学年に関係なく、わからない単元までさかのぼって学べます。

しかもアニメのキャラクターが先生役となって教えてくれるので、対人が苦手なお子さんにもピッタリなんです。

AIがつまずきの原因を自動で分析して、最適な問題を出してくれるので、解けない→苦手になる…という悪循環を防げます。

資料請求をして教材画面を見てみるだけでも、

「あ、これは安心して任せられそう」

って感じられますよ。

ちなみに、我が家の小学2年生の娘も、現在は別室登校という形で学校に通っています。

学習の遅れも心配で、「すらら」を使ってみようか検討中です。

まずは資料請求したので、本人が興味を持ったら無料体験から始めてみようと思っています。

資料請求は1分で完了しました!

- 保護者の名前・子どもの名前

- 子どもの学年

- 住所・電話番号・メールアドレス

- 簡単なアンケート(発達障害・不登校など)

資料請求後、すぐに↓こちらのメールが届いたよ

資料請求後の確認メール

もし実際に取り組んでみたら、その様子も記事にしていきますね。

②スタディサプリ:1年生から楽しく学べる

リクルートが提供するスタディサプリには、「小学講座」があり、小学1年生から利用可能です。

2023年のリニューアルにより、低学年向けにはキャラクターや音声、アニメーションを活用した授業スタイルに進化しています。

例えば、小1・小2の算数や国語は、1回10分程度で集中しやすく、自動採点やコイン機能など、楽しく続けられる仕組みがたくさん!

アプリがその日やるべき学習を提示してくれるので、親が毎回指示しなくても自然と学習習慣が身につきやすいんです。

1,815円という価格も魅力的で、「まず何か始めたい」というご家庭におすすめできる教材です。

③デキタス:ゲーム感覚で楽しく学べる

デキタスは、まるでゲームのようにポップで楽しい画面が特徴。

「座って勉強するのが苦手…」というお子さんでも、楽しく集中できる工夫がたくさんあります。

ごほうび機能などがあるので、「やる気スイッチが入りにくい」お子さんにもぴったり。

特別支援学校などでも採用されている実績があり、安心感がありますね。

テンポよく取り組める教材を探しているなら、チェックしておいて損はないです!

④すたぺんドリル:発達障害の子にもやさしい

すたぺんドリルは、ADHDやLDの子を想定して設計された紙&オンライン教材。

イラスト多め、視覚に訴える工夫、シンプルな設計で「考えるより感じて覚える」仕組みが特徴です。

療育的な観点から作られているので、親御さんも安心して使えると人気なんですよ。

「プリントを印刷して使いたい」という家庭にもぴったり。

オンライン教材というより、補助的な位置づけに向いています。

⑤天神:個別最適化された教材設計

天神はちょっと高価な部類に入りますが、内容の濃さはピカイチ。

すべての学習内容が1つのソフトにぎゅっと詰まっていて、「学校に行かない=学びが止まる」が完全に防げます。

発達障害や不登校での実績紹介も豊富で、メール相談などのサポートもあります。

自宅でがっつり学習に取り組ませたいというご家庭におすすめです。

まずは資料を取り寄せてみて「中身」を確認してからでも遅くないですよ。

資料請求してわかった「すらら」の安心ポイント

我が家では、すららの資料請求をしてみました。

届いた資料には、学習内容の案内だけでなく、不登校のお子さん向けの出席扱いに関する文書一式がしっかり同封されていて、正直とても驚きました。

具体的には以下のようなものが入っていました。

- 学校に提出できる「お願い文書のひな型」

- 制度の説明や、先生向けQ&A

- 文部科学省の通知文の引用を含む説明リーフレット

これらを使えば、すぐに学校に相談できる体制が整っているというのは、親にとって非常に心強いです。

中学受験や高校受験を考えているご家庭にとって、「出席扱いにできる教材」であることは、とても重要な判断基準になるはずです。

実際、公立高校でも出席日数の項目がない都道府県も増えつつありますが、全国一律ではないのが現状。

その点で、すららは資料請求時点でここまで対応してくれているのがありがたいポイントでした。

さらに、すららには無料体験があり、入会後も「無期限休会」が可能。

しかも休会中は費用が発生しないという点も、非常に良心的です。

「やりたくない・やれない」となった時に、無理させずに一旦お休みできるのは、本当にありがたい仕組みだと思います。

我が家の小2の娘も、「ちょっと体験してみたい」と話してくれているので、まずは無料体験からやってみようと思っています。

資料請求はほんの1分ほどで完了します。

手元に資料があるだけでも、「いつでもスタートできる」と思えて、親として安心感が増しました。

不登校・発達障害の子に教材を選ぶときのポイント5つ

ここからは「うちの子に合う教材ってどうやって選べばいいの?」という方に向けて、

選ぶときに意識したい大事なポイントを5つ、わかりやすく紹介しますね。

①無学年制かどうか

学年にとらわれない「無学年制」は、不登校や発達障害の子にとって強い味方です。

学校の進度を気にせず、自分のペースで取り組めるからです。

「さかのぼって復習」

「先取り学習」

どちらも自由にできるので、ストレスが減りますよ。

例えばすららでは、小学生の内容に戻って学び直すことも、高校内容を先取りすることも可能です。

安心して続けやすくなるポイントですね。

②サポート体制があるか

教材そのものよりも大事になるのが「親のフォローがどれくらい必要か」です。

すららのように「すららコーチ」がつく教材なら、保護者の悩みも一緒に支えてくれます。

毎日の声かけや計画立てが苦手な家庭でも、プロの手が入ると継続しやすくなります。

逆に「自力学習型」の教材は、家庭での管理力が必要なのでご注意を。

安心してスタートできる体制か、事前に資料で確認しておくのがいいですね。

③アニメーションなどの視覚支援

発達障害のある子の中には、「文字情報が苦手」「じっと聞いているのがつらい」という子も多いです。

そこで活躍するのがアニメキャラクターによる授業です。

キャラが出てきて一緒に学ぶ形式なら、集中力を保ちやすく、勉強も楽しくなります。

すららはその代表格で、まるで物語を見ているように勉強が進んでいきます。

動画と音、動きで学べる教材を選ぶと、理解のスピードも違ってきますよ!

④教材の難易度調整ができるか

子どもの理解度に合わせて、問題のレベルを調整できる機能は重要です。

特に発達障害の子は「急に難しくなるとパニックになってしまう」こともありますよね。

娘も、分からなくなるとパニックです😢

AIドリルのように自動で最適な問題を出してくれるものなら、ストレスなく続けやすくなります。

親が一つずつレベルを調整する必要がないのも嬉しいポイント。

子どもにとっても「できた!」の体験が増えて、自信に繋がっていきます。

⑤継続しやすい工夫があるか

どんなに良い教材でも「続かなければ意味がない」ですよね。

その点、ゲーム感覚で取り組める教材や、ミッション・ごほうび機能がある教材はとても人気です。

デキタスやすららなど、楽しく続けられる要素がある教材は特におすすめです。

モチベーションの維持が難しいお子さんには、「勉強=面白い」にしてあげる工夫が大切です。

親も無理なく続けられる教材を選びたいですね。

オンライン教材を比較してわかった特徴と違い

ここでは、紹介してきたオンライン教材を「機能」「料金」「対応年齢」などの視点で比較してみます。

我が家もまだ迷っている段階ですが、こうして比べてみると見えてくるものがありますね。

それぞれの特徴をざっくりつかみたい方は、この表もぜひ参考にしてください。

| 教材名 | 無学年制 | 視覚支援 | 出席扱い対応 | 料金(月額) | 対象学年 | 無料体験 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| すらら | ◎ | ◎(アニメ講師) | 〇(学校と相談次第) | 約8,000円前後~ | 小1~高3 | あり |

| スタディサプリ | 〇(小~高対応) | ◎(キャラ・音声・アニメ) | × | 1,815円~ | 小1~高3 | 14日間あり |

| デキタス | △(多少の前後可) | 〇(ポップな画面) | × | 3,960円 | 小1~中3 | あり |

| すたぺんドリル | × | 〇(療育向け設計) | × | 無料ダウンロード | 年長~小学生 | あり |

| 天神 | ◎ | △ | 〇(記録機能あり) | 10万円~(買切) | 幼児~高校 | 資料のみ |

※料金は投稿時の金額です

①対応教科と対象年齢

教材ごとに対応している教科や対象年齢がかなり違います。

例えば「すらら」「スタディサプリ」は小1から高校生まで5教科すべて対応しています!

「すたぺんドリル」は年長〜小学生中心なので、補助的な教材に向いています。

家庭の状況やお子さんの年齢に合わせて、無理のない選択をしてあげたいですね。

②学習スタイルと使い勝手

我が家のように、不登校気味で学習がかなり遅れていると、画面の見やすさや説明のわかりやすさは超重要です。

すららのように、アニメキャラが先生役として優しく教えてくれるスタイルは、学習のハードルをぐんと下げてくれます。

デキタスはポップな画面設計で「勉強=楽しい」に近づきやすいのも嬉しいところ。

家庭でのサポート量にも直結してくるので、最初は「試せる教材」から入るのが正解だと思います。

③料金・コスパの比較

正直に言うと、価格帯はけっこう幅があります。

スタディサプリは月1,815円ちょっとと破格ですが、サポートが無い分「自走型」が前提。

一方、すららは月額8,000円ほどとちょっと高めですが、コーチの存在やAI機能など、費用に見合った価値があります。

天神は一括購入型で10万円以上かかりますが、「兄弟利用OK」「買い切りで何年でも使える」と考えると長期目線では◎。

最終的には「続けられるか」「効果があるか」で判断するのがよさそうですね。

④無料体験・資料請求の有無

どの教材も無料体験や資料請求があるので、実際に使ってみる前にしっかり比較できます。

我が家は「すらら」の資料を取り寄せ中です。

娘が自分から「やってみたい」と感じてくれたら、そのときに無料体験を一緒に始めてみるつもりです。

気になる教材があれば、まずは資料を取り寄せるだけでも「安心感」が生まれますよ。

そして実際に取り組んだら、その内容も記事にしていきますね。

家庭での取り組み方と継続のコツ

教材を用意しても、「実際に続けられるかどうか…」というのは、どのご家庭でも気になるポイントだと思います。

特に、不登校や発達障害があるお子さんの場合、勉強そのものがトラウマやストレスになってしまうこともありますよね。

そこでここでは、我が家でも意識している「継続のコツ」「家庭での声かけ」など、リアルな工夫をご紹介します。

①ルーティンをつくる

「毎日決まった時間に取り組む」という習慣ができると、子どもも安心して学習に向かえるようになります。

たとえば「朝ごはんのあとに10分だけすらら」や、「おやつの前に1レッスンだけ」など、生活の中に組み込むのがおすすめ。

タイマーを使って「始まりと終わりの見通し」を持たせるのも◎。

うまくいかない日は無理せず飛ばしてもOKにして、リズム重視で取り組むと気持ちもラクになります。

親も子もストレスを感じない「自分たちのペース」が大切です。

②無理のない学習時間から始める

「1日30分!」と決めるよりも、「まずは1日1問」や「5分で終わるものから」でOK。

実際、我が家の小学2年生も「長いと無理!」と言っているので、最初は5分だけ、1レッスンだけを目安にしています。

とにかく「できた」を積み重ねることが何より大事。

教材側が10分単位で区切られているもの(すらら、スタディサプリ、デキタス)を選ぶと取り組みやすいですね。

だんだん慣れてきたら、自然と時間は延びていきますよ。

③保護者の関わり方を工夫する

最初は「一緒にやってみようか」と声をかけて、子どもが安心できる環境をつくるのが大事です。

でも、ずっと隣で見ていると逆にプレッシャーになることもあるので、加減も大切。

我が家では「1問見てあげたら、あとは任せるよ」といった声かけが合っていました。

すららのように、保護者に向けた進捗管理の仕組みがあると、「ずっと見ていなくても安心」できますよ。

親が見守りすぎず、でもサポートは手を抜かない。そんなバランスが理想です。

④子ども自身の成功体験を大切に

教材が「楽しい」「自分でできた!」と感じられる瞬間があれば、自然と続けたくなるようになります。

とくに不登校や別室登校のお子さんにとっては、自信の回復にもつながる大事なプロセスです。

「今日は1問やったんだね、すごいじゃん!」とちょっと大げさに褒めるのも効果的です。

我が家でも「えらい!」「コインたまったね!」と、一緒に盛り上がるようにしています。

“勉強”ではなく、“遊び+自己肯定感アップ”と捉えると、家庭の空気も明るくなりますよ。

わが家が資料請求を決めた理由

最後に、まだ「オンライン教材を本格的に始めたわけではない」我が家が、

なぜ「とりあえず資料請求だけでもしてみよう」と思ったのかをご紹介します。

同じように悩んでいるご家庭の参考になれば嬉しいです。

①不安を感じたからこそ資料だけでも

正直、いきなり教材を申し込むのって不安が大きいですよね。

「続くかな?」「難しくないかな?」「嫌がらないかな?」と悩む日々でした。

でも、何もしないままだと、勉強の遅れがますます広がってしまいそうで…

せめて資料だけでも見て、選択肢のひとつとして準備しておこうと思ったんです。

「資料請求=申込み」ではないので、気軽な気持ちで取り寄せてみてOKですよ。

②実際の教材画面を見られる安心感

Webサイトの情報だけでは、イメージしきれない部分ってありますよね。

だからこそ、実際の画面イメージや、子どもが操作する流れを知れる資料はとても参考になります。

特に「すらら」では、キャラクターや学習画面、保護者サポートの紹介がしっかり載っています。

「これならウチの子でもできそうかも」と思えた瞬間、少しだけ安心できました。

資料を見るだけでも気持ちがラクになること、ありますよ。

③親としてできる最初の一歩

今の段階で「やろう!」と決めきれなくても、資料を手に入れておくことって、じつは立派な“最初の一歩”なんですよね。

学校に行けない日が続くと、親もつい焦ったり、責めたくなったりしてしまいます。

そんなとき、「よし、資料請求まではしたから、あとは子どもと相談しよう」と思えるだけで、少し前に進めた気がしました。

すぐに始めなくても大丈夫。

我が家も、まずは「すらら」などの資料を比較して、本人が「やってみたい」と思えた教材があれば、無料体験から一緒にチャレンジしてみようと思っています。

不登校でも、学びは止まらない。親子に寄り添う教材を

不登校や発達障害のあるお子さんにとって、「勉強をどう続けていくか」は本当に悩ましいテーマですよね。

でも今は、学校に行けなくても、自分のペースで学べる教材がたくさんあります。

とくに「無学年制」や「キャラクターによる対話型授業」など、やさしい工夫がつまったオンライン教材が増えてきました。

すぐに始められなくても大丈夫。

まずは資料を取り寄せて、どんな教材があるのかを知ることから始めてみませんか?

「出席扱いになるかも」

「学習の遅れを取り戻せるかも」

と思えるだけで、親としても心が少し軽くなります。

子どもにぴったりの学び方を、これから一緒に見つけていけたらいいですね。

この記事が、あなたとお子さんの未来へのヒントになればうれしいです。

コメント