「発達障害の診断を受けたけど、これからどう関わればいいの?」

「WISC-4って難しいの?うちの子、大丈夫かな…?」

そんな不安やモヤモヤ、あなたにもありませんか?

この記事では、診断を受けた当日の気持ちから、娘が実際に体験したWISC-4検査の内容、親として感じたことや今の家庭での工夫を、リアルな声でお伝えしています。

同じように迷っている親御さんに、

「ひとりじゃないよ」

とそっと伝えられたら嬉しいです。

娘との対話の記録として、そしてこれから結果を受け取る前の“途中経過”としても、読んでいただけたら幸いです。

体験談でわかる!小2娘がASD+LDと診断、WISC-4知能検査のリアル

体験談でわかる!小2娘がASD+LDと診断、WISC-4知能検査のリアル

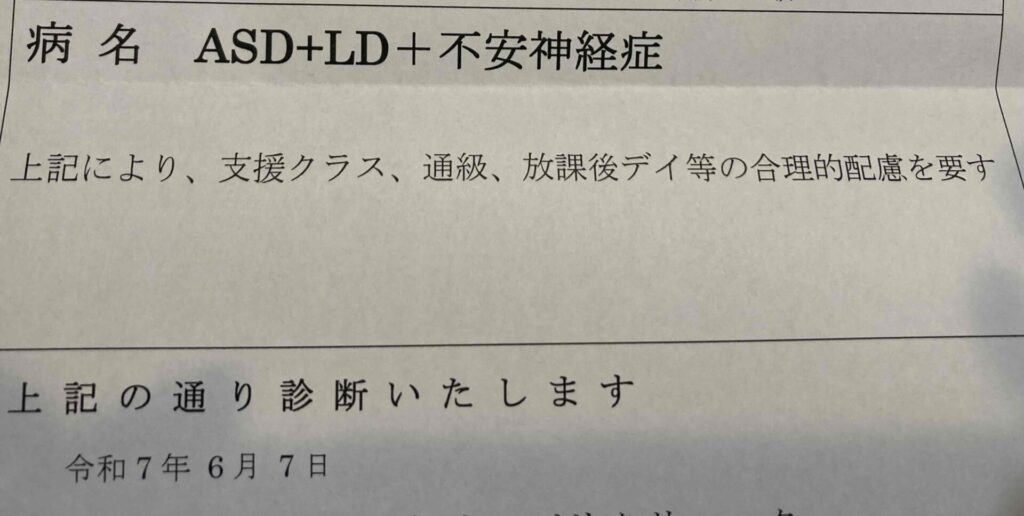

①診断がついた日と親の気持ち

娘に「ASD(自閉スペクトラム症)」と「LD(学習障害)」の診断がついた日、私の心は大きく揺れました。

正直に言うと、頭ではなんとなく予感していたものの、正式な診断名を聞いたときは言葉を失いました。

「やっぱりそうだったんだ…」

「これからどうすればいいの?」

そんな思いが胸いっぱいに広がったのを覚えています。

でも、同時に「原因がわかってよかった」という安心感もあったのです。

娘の特性を知ることで、これからの支援や育て方にきちんと向き合っていける。

そう思えた瞬間でもありました。

②検査前夜の不安と親子の会話

知能検査(WISC-4)を受ける前日、双子の姉である娘はいつもと違って少しソワソワしていました。

「ねえ、どんな検査なの?」

「こわいよ、お母さん…」

そんな不安そうな声に、私は思わず娘を抱きしめました。

「大丈夫だよ。6歳の子でも受けてる検査なんだって。全然こわくないよ。」

と、優しく声をかけてあげました。

安心して眠ってもらうために、娘の頭をなでながら一緒に寝ました。

こんなやりとりだけでも、親子の絆が深まった気がして嬉しかったのを覚えています。

③病院での流れと先生・心理士さんとのやり取り

検査当日、私たちは予約済みの発達外来のある病院へ向かいました。

まずは受付で名前を伝え、体温を計測します。

その後、先生から

「結果は3週間後に出ますので、親御さんだけで受け取りに来ていただいて構いません」

と説明を受けました。

しばらくして、若くて優しそうな女性の心理士さんが娘と私を迎えに来てくれました。

診察室のような小さな個室で、「最近の困りごと」や「日常の特性」について簡単な問診がありました。

④検査時間や娘の反応、親の心境

心理士の先生と娘が1対1で検査をすることになり、私はハイタッチをして部屋を後にしました。

検査時間はだいたい1時間15分ほど。

その間、私は双子の妹と一緒に隣のスーパーへ行き、「姉のごほうびに」とお菓子を買って時間をつぶしました。

終わって出てきた娘の第一声は…「おなかすいた~!」

思わず笑ってしまいました。

WISC-IV知能検査

言語理解、知覚推理、ワーキングメモリ、処理速度…

小2の双子姉が昨日受けてきたんですが…終わった後の第一声が

「おなかすいた」それを聞いた私の処理速度が追いつきませんでした😂

当日の様子はブログにまとめる予定です🫶

アップしたらお知らせしますね☺️#発達障害— 藤本サクラ@不登校と向き合う母 (@u2jS3kswIG55477) August 14, 2025

緊張していたけど、ちゃんとやりきったんだなって思えて、ホッとした瞬間でした。

WISC-4知能検査ってなに?ASDやLDの子が受ける理由

WISC-4知能検査ってなに?ASDやLDの子が受ける理由

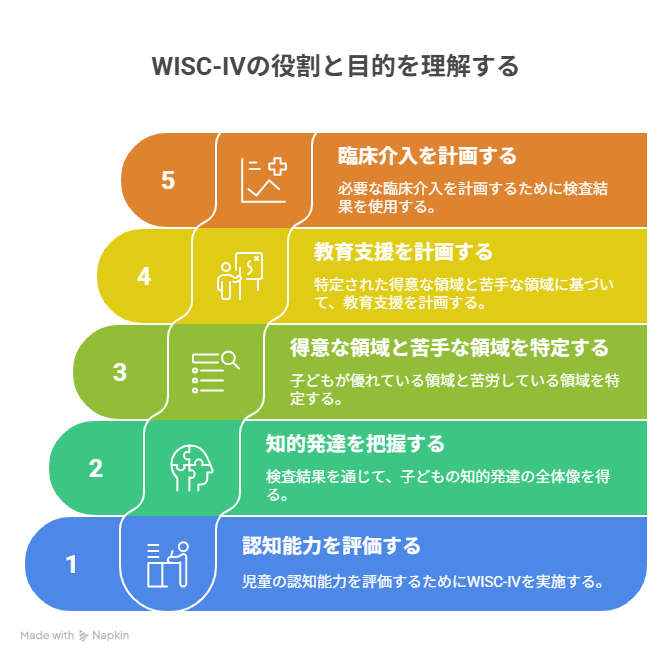

①WISC-4の役割と目的

WISC-4(ウィスク・フォー)は、6歳から16歳までの子どもの知能を測る検査です。

「知的な力のバランスを知るため」のツールといってもいいですね。

「IQいくつ?」というよりは、「どこが得意で、どこが苦手か」を見える化してくれるもの。

ASDやLDなどの診断を受けた子どもが、今後どうやって学習・生活を進めていくかの手がかりになる、大事な情報がつまっている検査です。

②どんな子が受けるの?

WISC-4を受けるのは、こんな子たちが多いようです:

- 学校で「集中力が続かない」と言われる

- 漢字や計算が極端に苦手

- 人との会話がうまくかみ合わない

- 発達障害の診断を受けた、またはグレーゾーン

つまり「ちょっと気になる」と先生や親が感じた時に、何が原因なのかを知るために使われることが多いですね。

うちの娘も診断はすでに出ていましたが、「学びの支援を考えるために」と提案されて受けることになりました。

③どこで受けられる?費用や予約方法

WISC-4検査は、主に次のような場所で受けられます。

- 児童精神科のある病院

- 発達外来のあるクリニック

- 一部の療育センターや発達相談機関

紹介状が必要なこともあるので、かかりつけ医や通っている小児科にまず相談してみるのが安心です。

費用は保険適用になることが多く、3,000円〜5,000円程度が目安。

保険適用で窓口は負担0でした!

予約はかなり混んでいる場合もあるので、数週間〜数か月待つことも。

早めの動き出しがポイントです。

④結果が出るまでの日数と内容の受け取り方

検査を受けた後、結果が出るまでにかかる日数はおおむね「2~3週間ほど」です。

私の場合も、先生から「3週間後に親御さんだけで結果を受け取りに来てください」と言われました。

結果の用紙には、全体のIQ数値の他に、下記のような「指標別スコア」が載るようです。

| 指標名 | 内容 |

|---|---|

| 言語理解 | 語彙力、概念理解、知識 |

| 知覚推理 | 空間認識、図形理解、論理的思考 |

| ワーキングメモリ | 短期記憶、計算の保持 |

| 処理速度 | スピードと正確さ |

WISC-4知能検査で見えた娘の強みと苦手

WISC-4知能検査で見えた娘の強みと苦手

①検査内容を娘から聞いた話

検査が終わってすぐ、お昼ごはんを食べながら娘に「どんな問題があったの?」と聞いてみました。

娘が話してくれたのは、主に4つのタイプの問題です。

- △や□の中に線が書いてあり、同じように線を描く問題(制限時間あり)

- 積み木を並べる問題(先生が並べた通りに/紙を見て並べる)

- 「ごめんなさいってなぜ言うの?」のような、意味を考える会話形式

- 動物や乗り物の絵を見て、同じところはどこか?を探す問題

検査の途中には5分ほどの休憩もあったそうです。

ただ、それでも1時間15分という時間は娘にとって長く感じたようで…

後から「うーん、もう一回はちょっとイヤかな〜」と苦笑いしていました。

緊張と集中の連続だったんだなあと、改めて感じましたね。

②双子の妹との違いをどう考えるか

うちは双子姉妹なので、どうしても比べてしまいがちになります。

でも、WISC-4の結果がでれば、

「違って当たり前なんだ」とより深く受け止められるようになるのかなって。

同じように育てていても、得意なことも、つまづくことも、まったく違います。

検査結果で「個性の地図」のようなものがわかるといいな。と思っています。

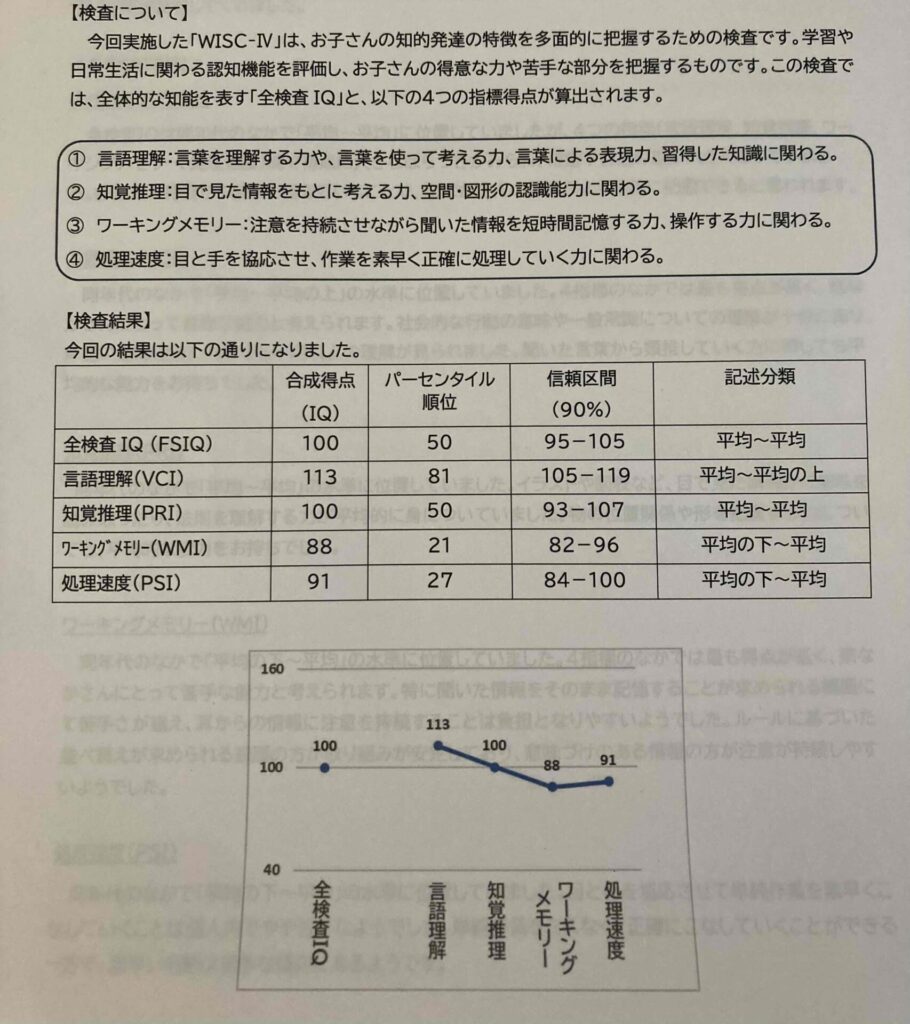

WISC-Ⅳ検査結果が届きました

3週間待って、ようやくでた検査結果。

ドキドキしながら封を開けたあの日のこと、きっと忘れません。

娘が頑張った時間が、この紙の中に詰まってると思うと、胸がいっぱいになりました。

わが子の「得意」と「苦手」が見えた瞬間

| 指標名 | 得点 | 分類 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 言語理解(VCI) | 113 | 平均より上 | 言葉に強く、聞いたことを理解しやすい。 質問に対して自分の考えを持って話せるのも納得でした。 |

| 知覚推理(PRI) | 100 | 平均 | 図形や空間認知の力は平均的。 パズルや積み木の課題も、落ち着いて取り組めたのかもしれません。 |

| ワーキングメモリ(WMI) | 88 | 平均よりやや下 | 聞いたことをそのまま覚えておくのが苦手。 「一度に言われると分からなくなる」が、こういうことだったのか…と実感しました。 |

| 処理速度(PSI) | 91 | 平均よりやや下 | スピードよりも丁寧さを大切にするタイプ。 「早く書いて!」は娘にはプレッシャーだったんだな…と反省。 |

結果を受けて、今思うこと

「発達障害」と言われていた娘が、どこで困っていて、どんな力を持っているのか、ようやく形になりました。

結果を見て落ち込むかと思いきや、「やっぱりそうか」と、むしろ安心した自分がいました。

今までの関わりが間違ってなかったんだ、と背中を押されたような気持ちです。

そしてもうひとつ、心に残ったのは

娘にも“ちゃんと得意なことがある”ということ。

言葉での理解力、想像力、話の展開を読み取る力。

これはこれからの娘の“強み”として、どんどん伸ばしてあげたいと思いました。

「苦手なこと」を支えるだけじゃなく、

「得意なことを活かせる環境や声かけ」も一緒に整えていきたい。

それが、娘が自信をもって前を向くための、大きな支えになる気がしています。

これからも、焦らず、比べず、娘のペースで歩んでいけるように、家庭でも支援を考えていこうと思います。

ASD+LDの娘と向き合う我が家の工夫

ASD+LDの娘と向き合う我が家の工夫

①診断を受けてからの我が家の気持ちの整理

ASDとLDという診断を聞いたとき、やっぱり最初は戸惑いがありました。

けれど、原因が分かったことで

「じゃあどう支えていこう?」

と気持ちを切り替えられたのも事実です。

家族で話し合ったのは、「特別扱いするんじゃなくて、わかりやすい工夫をしていこう」ということ。

“苦手”をなくすより、“安心して取り組める環境”を整えることを大事にしようと思いました。

そう考えるようになってから、私たち親の気持ちも少しずつ軽くなった気がします。

②家庭での工夫とサポート方法

具体的には、家の中で次のようなことを意識しています:

- 話すときはなるべく「短く」「ゆっくり」

- 予定はホワイトボードに絵やシールで見える化

- やることを3つまでにしぼって提示

- 褒めるときは具体的に「◯◯ができてすごいね!」

「忘れっぽい」

「すぐ疲れる」

など、親がイライラしがちな部分も、特性と知ってからは見方が変わりました。

家では「できたこと」にフォーカスするようにして、毎日ハグや言葉で伝えるようにしています。

これだけでも、娘の安心した表情が増えてきた気がしています。

③学校との関係づくり

学校には診断が出た時点で相談し、担任の先生には特性のことを伝えました。

「支援学級へ移すかどうか」なども含めて、今後どうしていくかを少しずつ話し合っている段階です。

今は別室登校で様子を見ていますが、先生も「配慮が必要なときは教えてください」と温かく言ってくださり、心強く感じました。

無理に制度に当てはめるより、娘にとって心地よい方法を探していくつもりです。

学校との連携は、やっぱり「早めに、正直に、ていねいに」がカギかなと思いました。

④無理しない子育てと家族のかたち

一番大事なのは、「親が無理しない」ことかもしれません。

できないことに目を向けると、つい焦ってしまいますよね。

でも今は

「昨日よりちょっと笑った」

「自分から話しかけてくれた」

そんな小さな変化を喜べるようになりました。

家族みんなが笑顔でいられるように、完璧じゃなくていいから、ラクにやっていこうと思っています。

娘の個性とどう向き合うかは、家族の数だけ答えがあると感じています。

WISC-4を受けるか迷う親御さんへ伝えたいこと

WISC-4を受けるか迷う親御さんへ伝えたいこと

①不安でも、知ることで見える希望

WISC-4を受ける前、私もすごく迷いました。

「余計に傷つけてしまわないかな?」

「結果が怖い…」

そんな不安が心の中を占めていたからです。

でも、知能検査って決して「できる・できない」をジャッジするものではないんです。

むしろ、子どもがどんな力を持っていて、どこを助けてあげればいいかを、

『優しく教えてくれる地図』

みたいな存在。

そう思えるようになったとき、不思議と少しだけ前を向けました。

②受けてよかったと感じた理由

「娘と一緒に向き合った」という経験そのものが、すでに意味のある一歩だったと感じています。

病院に行って、心理士さんと会って、ハイタッチして送り出して。

「わたしもがんばるからね」

って伝えられたこの時間が、なによりの“親子の共同作業”だったように思えます。

これから結果が出たら、きっとさらに多くの気づきがあるはずです。

③子どもに伝えるときのコツ

娘には

「これは頭の体操みたいなものだよ」

「遊びみたいな問題もあるんだって」

と伝えました。

難しそうな言葉を避けて、できるだけ楽しい雰囲気で説明するように心がけました。

結果、「こわいけど、行ってみるね」と少しずつ前向きになってくれたのが嬉しかったです。

子どもに伝えるときは、“ワクワク要素”と“安心”のセットが大事だなと思いました。

小さな不安を一緒に受け止めながら、ほんの少しの勇気を持たせてあげる。

それが親の役目かもしれません。

④「親の安心」が子どもに伝わる

そして一番伝えたいこと。

それは、「親が安心している姿」は、子どもにとって最高の支えになるということです。

子どもって、びっくりするくらい親の表情や声のトーンに敏感なんですよね。

私が笑って「大丈夫だよ」と言えた日は、娘もよく笑いました。

完璧じゃなくていいから、「あなたの味方だよ」と伝え続けることが、きっと何よりの支援になるんだと思います。

WISC-4知能検査のまとめ

この記事は、まだ結果が出る前と出た後の記録としてまとめました。

どこかの誰かの、同じような悩みに、ほんの少しでも寄り添えたら嬉しいです。

検査の前は不安でいっぱいでしたが、実際に経験してみると、たくさんの気づきや学びがありました。

娘の表情や言葉、そして親としての揺れる気持ちも、すべてが大切な時間だったと今は感じています。

この記事が、同じような悩みを抱える親御さんにとって、少しでも安心やヒントにつながったら嬉しいです。

コメント